日が落ちて、あたりはすっかり闇に包まれた。どこからか聞こえるせせらぎと、虫の音が体に溶け込んでいく。ペルーアマゾンの奥まった村から、さらに入った森の片隅。呪術師とその家族が儀式をするというので、たのんで同行させてもらい、撮影にのぞんだのだった。90年代のことだった。

それまで、何度か儀式に参加させてもらっていたので、あらましはつかめていたのだけれど、そもそも夜中に真っ暗の中で行われる儀式。ストロボも原則禁止。儀式中の呪術師の妨げになるからだという。当時のフィルム撮影では、何らか補助光なしでは写せない状況だった。

そこで何とか頼み込むと、「いまなら撮ってもいい」という隙間を教えてもらえることになった。実はその前年に訪ね撮影させてもらったのだが、思うように撮れず、結果はさんざん。懐中電灯であたりをつけ、マニュアルでピントを合わせたのだが限度があった。すると、翌年、折しも“視線入力”ができるカメラが発売される。それを手に、ふたたび現場へ向かった。

それはたしかEOS5。自分の視線を入力、登録しておいて、撮影時に焦点を合わせたいところに視線を向けるというもの。ただ、上手くいく時といかない時があった。「そこだ」と視線を注力するのだけれど、「そこだ」にピントが合わない。目に威力を込めてみても変わりはない。視線入力の設定を何度もし直した。それでも、暗闇で何とかあたりをつけて撮影できるのにはもってこいの機種だった。

夕暮れ時、呪術師家族と一緒に、川のほとりで野営をする。ワイヤレスでシンクロを準備するも上手くいかなくて、結局、長いコードにつなげてストロボを逆光になる位置に置いた。そして、夜も更け、儀式が始まる。予行練習もできず、ぶっつけ本番。暗闇で、呪術師が大きなパイプに地タバコに火をつける。パフパフとくゆらせる音。タバコの香り。いまならいい、という声がけを持って、呪術師がいるあたりに視線を送る。つづけ様にシャッターを切る。いましかないと、しつこいくらいに。森のしじまを破る閃光。放つ光線が暴力的な行為にも感じられながら…

アマゾンやアンデスなどの奥地では、病院もなく、医療が行き届かない地域も多い時代だった。薬草やまじないなど、文化的に受け継がれてきた民間療法に頼る人がペルー全体でも6割もいたころ。呪術師はさまざまな薬草に精通し、食事制限など修行を重ね、治療の術を身につけていた。

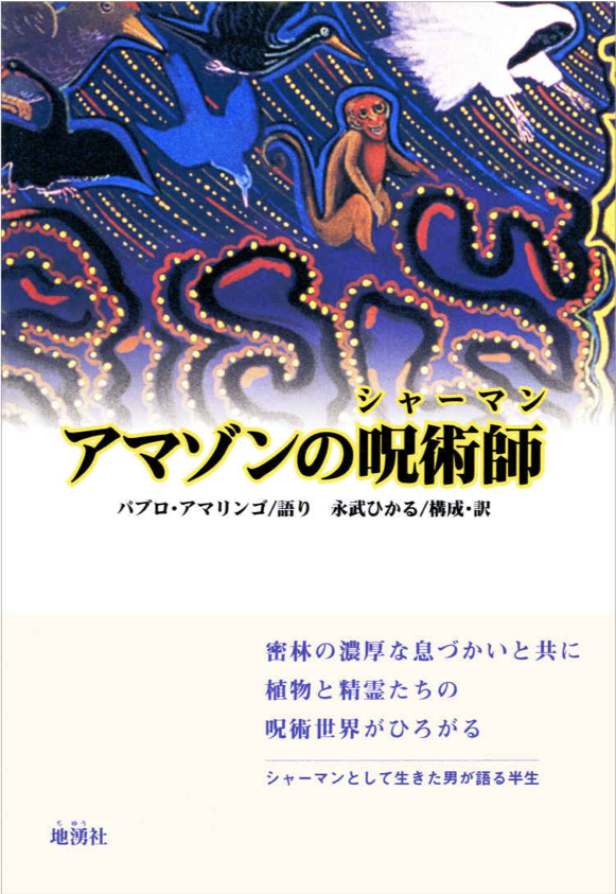

『アマゾンの呪術師』

電子書籍で販売中

著/パブロ・アマリンゴ 地湧社

アマゾンの元シャーマンが、呪術や精霊世界、自らの数奇な人生を語った…

いまでは視線入力も進化し、さらにAppleなどは来年Vision Proなる空間コンピューターを発売する。テクノロジーの進歩は飛躍的だから、ウィンクでシャッターを切れたり、または目を動かすこともなく脳の信号と連動したりしてパシャ、なんて時代も… 重たい機材から解放されて、身体もろともその瞬間にシンクロすることを想像すると、ちょっとわくわくしたりもする。