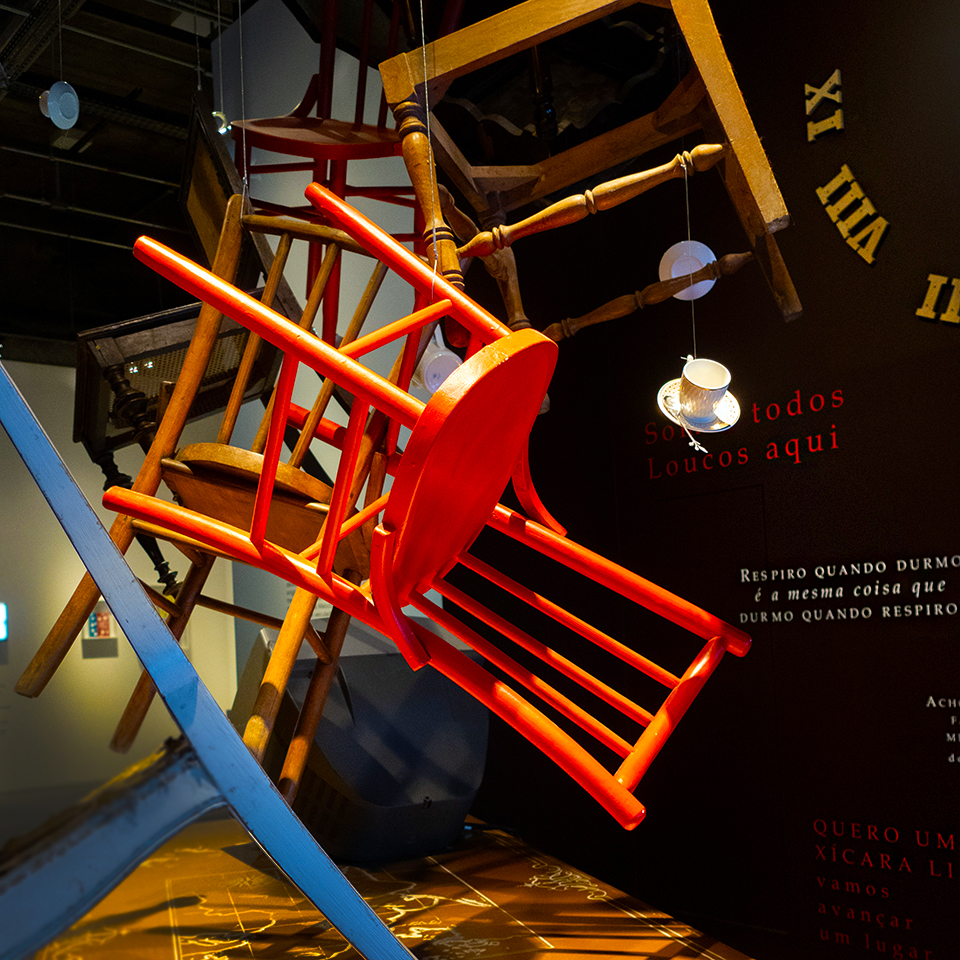

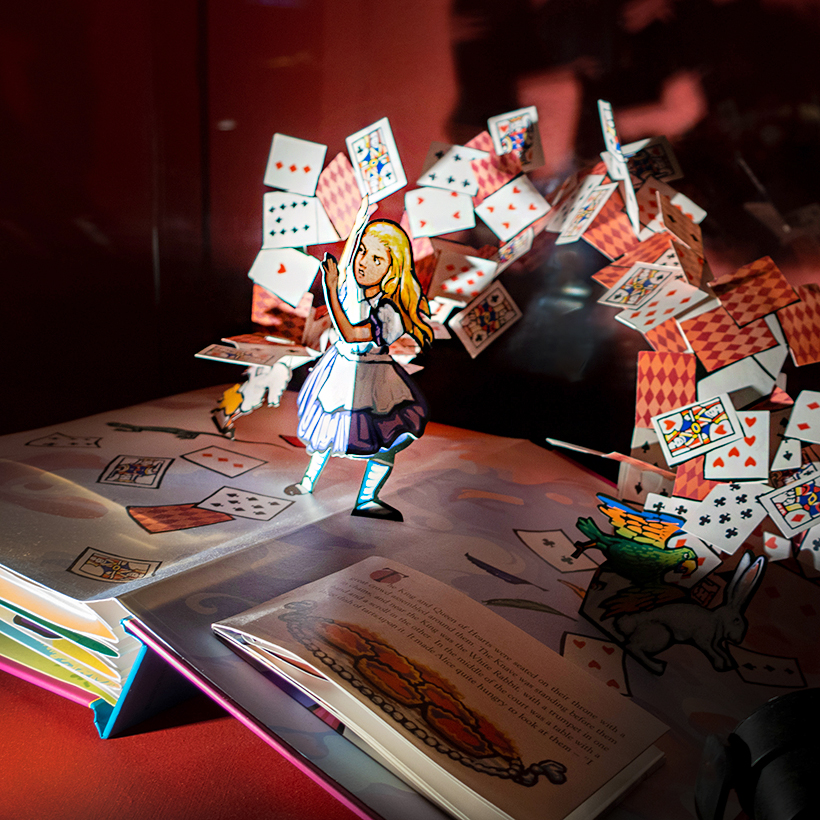

引き込まれるような謎めいた空間。次々と訪れる人が撮影に入る。昨年、久しぶりのブラジルで、いくつか展覧会を見た。その中で、文字通りワンダーランドだったのは「不思議の国のアリス」展(Farol Santander@サンパウロ。キュレーション/Rodrigo Gontijo)。物語に迷い込んだような空間構成あり、絵本にミニチュアやのぞき窓あり。映像、写真に音が体に響き、会場に身を置く醍醐味があった。

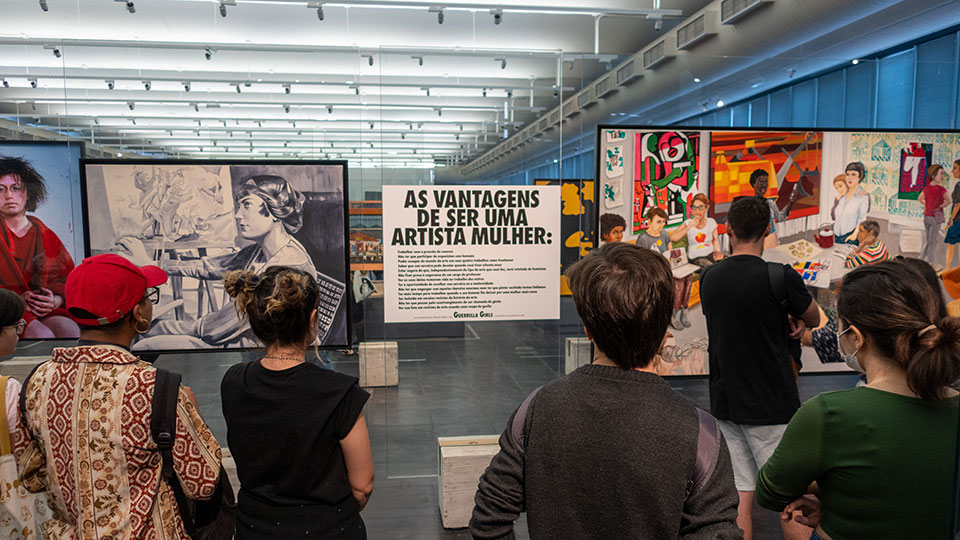

サンパウロを代表する美術館MASPは、たまたま常設展のみの時期だった。けれど、入場に長い列。ゴッホとかモネとかそうそうたる作品をまぢかで見られる上に、同じフロアに現代の作がずらり。注目を浴びていたのは、“白いペンキをかぶる黒人少年”の像(”Amnésia” Flávio Cerqueira作)。思わず足を止めてしまう何かが。それから、多くの人がやはり立ち止まっていたのは“女性アーティストの特権”(ゲリラ・ガールズという、匿名アーティスト集団によるものらしい)。作品には、「展示収蔵品のうち、女性作家の作品は6%なのに、裸の60%は女性(2017年のMASPのデータ)」と記されていた。

リオでは、セバスチャン・サルガドの写真展「Amazônia」@明日の美術館(Museu do Amanhã)も鑑賞(チケットはオンライン予約)。アマゾンをテーマに、膨大な数のモノクロ作品が展示されていた。テーマごとに空間が仕分けられつつ、全体がつながりのある並び。空撮に大地、森などの大きな写真の前に立つと、その地に居合わせたような臨場感がある。そして、会ったこともない、その人たちと対話する。

リオ美術館(MAR)では、えっ、なに? ということも。ひとつの展示室で、ヒツジさんが一頭、展示を鑑賞していた。なにかと思えば、スマホを手にした人が、あとを追いながら撮影… 聞くとなにかプロモーションの一種らしい。ただ、あとからわかったのは、このヒツジさんはちょっと知られた存在だったこと。「感情支援動物」 ESA(Emotional support animal)などと呼ばれる存在でもあること。精神的心理的に不安定な人をサポートする動物なのだ。そして、リオ美術館などでは、このESAの同伴が認められているのだった。